2015年,笔者曾代理过一起涉外合同纠纷,我国境内A公司与希腊B公司签署了国际货物购销合同,境内A公司如约向希腊B公司提供了货物,希腊B公司却以质量异议等为由拒付部分货款。由于购销合同中约定争议解决机构为A公司所在地有管辖权的人民法院,本案在长春中院开庭审理,最终判定B公司应向A公司支付欠款。虽然本案的法律关系相对清晰,但本案涉及的一方主体为希腊公司,审理过程十分耗时、复杂,涉及到了域外送达、域外取证、域外公司及代理人身份的公证、认证等一系列问题,获得胜诉判决实属不易。但是,当A公司获得该胜诉判决后,另一问题接踵而至——如何执行该判决?

在经济全球化、“一带一路”背景下,我国法院审理的涉外案件越来越多。这些判决在域外能否得到承认与执行,对当事人合法权益的保障、国际交往的顺利进行至关重要。笔者以此案例为契机,探讨中国法院裁决(包括判决、裁定等)在域外承认与执行问题。

一、中国法院裁决在域外承认与执行的现状及障碍

中国法院裁决在域外得到承认与执行并非无迹可寻,德国、美国、以色列等多家均有承认、执行我国判决的先例。2006年5月18日,德国柏林高等法院依据“互惠原则”作出承认中国江苏省无锡市中级人民法院民商事判决的判决。2017年8月15日,以色列高等法院基于“互惠原则”对江苏省海外企业集团有限公司申请承认和执行江苏省南通市中级人民法院已生效的(2009)通中民三初字第0010号民事判决书,作出维持以色列特拉维夫法院所作一审的终审裁判(即承认和执行中国判决)。2001年,湖北葛洲坝三联实业股份有限公司、湖北平湖旅游船有限公司与美国罗宾逊直升机有限公司产品责任之诉中,湖北省高院作出判决罗宾逊公司向三联公司和平湖公司支付总计2000多万元人民币的损失赔偿金及相应利息的判决,后三联公司和平湖公司向美国联邦法院提起关于承认和执行中国判决的请求。经过长达三年多的审查,美国联邦法院于2009年8月作出判决,在当时中美两国并未签署任何关于相互承认和执行判决的协定,也未加入关于相互承认和执行判决的国际公约的背景下,依据由美国统一州法委员会制定的《承认外国金钱判决统一法》同意承认与执行中国判决。

在上述案例中,外国法院或以国际法规则“互惠原则”,或以国内法规定承认并执行了中国法院的裁决。但尽管有上述先例,从司法实践来看,我国法院裁决在外国成功获得承认与执行的案例屈指可数、寥寥无几。笔者认为,影响我国法院裁决在外国承认与执行的因素主要有以下几点:

第一,各国的司法主权意识。法院裁决是一国司法主权的体现,承认外国法院判决在内国的效力也是是一种司法主权的让渡,因此各国法院对域外判决的承认与执行较为审慎。

第二,我国2017年才正式签署国际间承认和执行外国法院裁决的国际公约。尽管我国于1991年5月3日加入了《关于向国外送达民事或商事司法文书和司法外文书公约》,1997年12月8日加入了《关于从国外获取民事或商事证据公约》,但是上述条约并未涉及域外判决的承认与执行问题。众所周知,在涉外领域,仲裁裁决和法院裁决是两种常用的争议解决方式,而对于外国仲裁裁决的承认与执行,我国早在1986年12月就正式加入了《承认及执行外国仲裁裁决公约》(即《纽约公约》),《纽约公约》是目前国际上关于承认和执行仲裁裁决的最重要的公约,截至2018年3月,缔约国已达158个国家。与之相反,直至2017年9月,我国才正式签署海牙《选择法院协议公约》(已签署,正在审批中),这是我国首次签署的国际范围内承认和执行外国法院判决的国际公约,但该公约的缔约国仅30余个国家,还远不及《纽约公约》的影响力及规模。

第三,“互惠原则”的衡量标准不清。各国立法对互惠原则规定的很模糊,没有统一的衡量标准,造成司法实践中的尺度不一。从互惠原则被适用于外国判决承认与执行的领域以来,各国均考察对外国判决的认可是否符合本国的国家利益,并以此作为决定策略选择的基点。这种主观预设直接导致了互惠原则适用中的标准模糊不清,甚至使互惠原则偏离本意,成为个别国家的报复方式之一。

二、中国法院裁决获得域外承认与执行的路径

(一)国际通行方式

1、依据国际公约、双边协定获得域外承认与执行

在国际公约方面,海牙国际私法会议曾作出多次有益尝试,比如1971年通过的《关于承认和执行外国民商事判决公约》即为推进各国承认与执行域外判决的重大尝试,然而由于争议过大,各国均持观望态度,收效甚微。由于在世界范围内尚没有如《纽约公约》在仲裁裁决的承认与执行一般范围之广、影响之深的公约形成,目前调整外国判决在我国的承认与执行主要依靠区域性条约和各国的国内立法。比如,1968年在欧共体成员国之间制定的《布鲁塞尔关于民商事案件管辖权及判决执行的公约》、1979年美洲国家间《关于外国判决与仲裁裁决的域外有效公约》,均建立了区域间法院判决相互承认执行的机制。

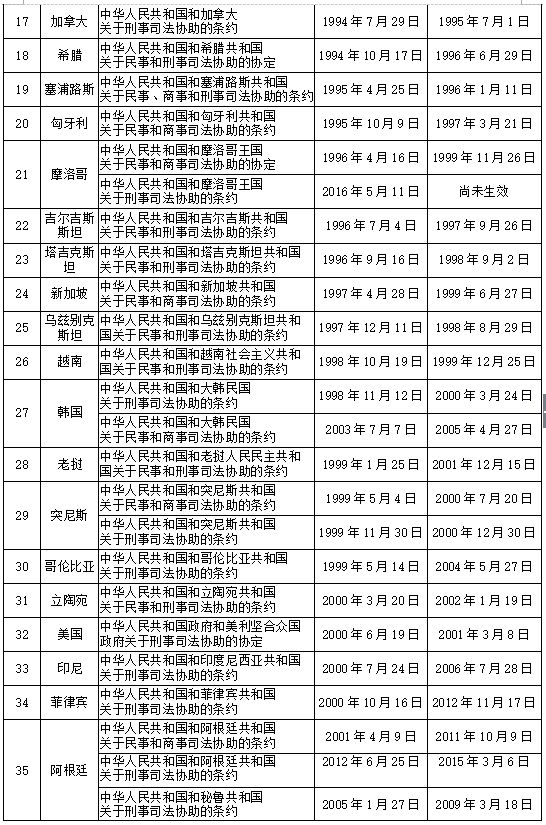

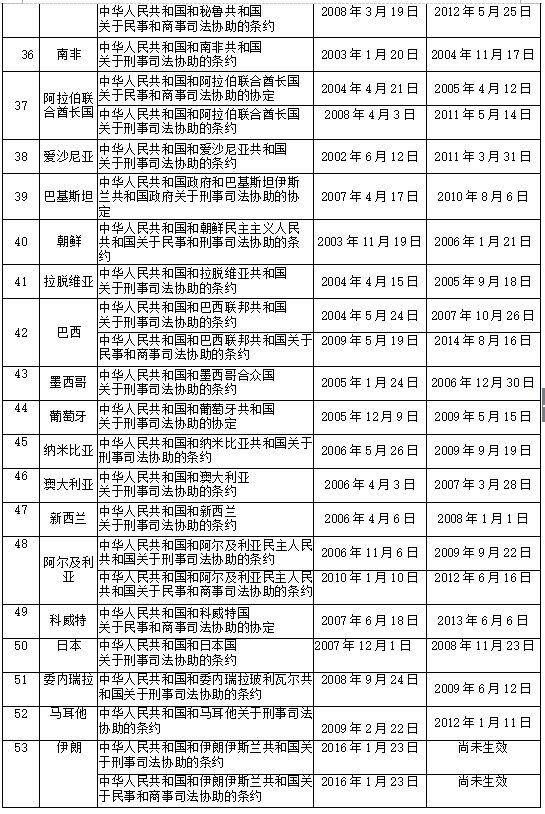

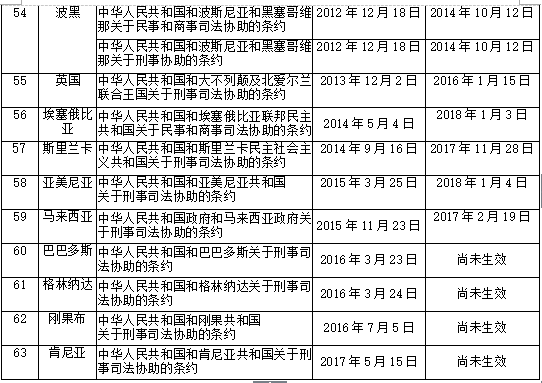

由于中国在2017年9月份之前,并没有签署多国性的、区域性的关于承认和执行外国法院判决的国际公约,因此中国主要是通过与外国签订双边司法协助条约的方式,实现两国间承认和执行对方国法院判决的司法协助。根据我国外交部公布的数据显示,截至2018年2月,我国已与63个国家缔结民商事或刑事领域的双边司法协助协定,其中,大部分协定包含了法院裁决(民事、刑事判决或两者兼有)的相互承认与执行。比如开篇案例中,中国和希腊就签署了《中华人民共和国和希腊共和国关于民事和刑事司法协助的协定》,并且在协定中明确了两国间互相承认与执行对方的民商事判决。

同时,已签署双边司法协助协定的国家中也涉及到众多的一带一路沿线国家,比如泰国、老挝、越南、哈萨克斯坦、坦吉克斯坦等。

笔者进行梳理后汇总如下:

一,根据中国法律,该协议是无效的;二,一方当事人缺乏签订该协议的能力;三,向被告通知、送达诉讼文书未满足相关条件;四,判决是通过与程序事项有关的欺诈获得;五,承认或执行有悖外国公共政策;六,境内判决与外国就相同当事人间争议所作判决冲突;七,判决与较早前第三国就相同当事人间相同诉因所作判决冲突。以上七项,可能导致中国法院裁决不被承认和执行,应当引起高度重视。

大成律师您身边的法律服务专家

上一条: 执行前和解协议相关法律问题探究